请问仇锷墓碑铭是谁画的啊?在线优艾设计网_设计百科等。。

_CFT01****21696 2021-06-25 19:34 话说唐人喜欢在写墓志的时候贴金已不是新闻,墓志铭中各种隐恶扬善、粉饰乾坤、无中生有的情况屡见不鲜,而唐人自己对此也有着很清醒的认识:“大凡为文为志,纪述淑美,莫不盛扬平昔之亊,以虞陵谷之变,俾后人睹之而瞻敬。其有不臻夫德称者,亦必模写前规,以圃远大。至天下人视文而疑者过半,盖不以实然故绝。”通观这些墓志可知古人写墓志时往往最讲究两点:一是为逝者讳,不揭其短;二是为逝者捧,乃至无中生有为其贴金。白居易的《秦中吟·立碑》一诗就对这种现象作了嘲讽:勋德既下衰,文章亦陵夷。但见山中石,立作路旁碑。 铭勋悉太公,叙德皆仲尼。复以多为贵,千言直万赀。 为文彼何人,想见下笔时。但欲愚者悦,不思贤者嗤。 岂独贤者嗤,仍传后代疑。古石苍苔字,安知是愧词。 我闻望江县,麹令抚茕嫠。在官有仁政,名不闻京师。 身殁欲归葬,百姓遮路岐。攀辕不得归,留葬此江湄。 至今道其名,男女涕皆垂。无人立碑碣,唯有邑人知。石碑上记载的都是些功比姜太公、德如孔仲尼之人,只有这样才有机会流传后世,而那些真正有真才实干的人却因为没有立碑吹捧,只能任名声淹没在岁月中,最后也就只有当地人知道。白居易此诗正是讽刺了这种为了立碑而夸耀门第、歌功颂德之风。因为根据史书的记载,当时人为了给逝者求得一篇好墓志铭,往往要出很大的一笔价钱专门找人来撰写,而撰者为丰厚的利润所驱使,也不管逝者的为人品德事迹究竟如何,只为了应付所需,随手就能写出功德和姜太公孔子一样伟大的为贤者嗤、令后代疑的文字。《旧唐书·李邕传》中就有记载:“邕擅才名,尤长碑颂。虽贬职在外,中朝衣冠及天下寺观,多賫持金帛,往求其文。前后所制,凡数百首,受纳馈遗,亦至钜万。时议以为自古鬻文获财,未有如邕者。”李邕是唐朝著名的书法家,尤其擅长歌功颂德的碑文,也正因为有着“鬻文获金”这样强大的生活技能,所以李邕虽然经常被贬官,但生计并不成问题,甚至还能用这些润笔费来应付结友交游所需的巨大开销。刘禹锡也曾在祭韩愈文中说过:“公鼎侯碑,志隧表阡。一字之价,辇金如山。”提到韩愈因为善写碑文,经常通过给别人写碑文而赚取巨额稿费一事。事实上韩愈曾为王用撰写了墓碑,于是得到了“马一匹,并鞍、衔及白玉腰带一条”作为报酬。韩愈还在《平淮西碑》大力称赞了韩弘的贡献,因此得到了优艾设计网_设计韩弘的“绢五百匹”,即相当于四百贯钱,而韩愈当时一个月的薪水仅二十五贯钱,一年也不过三百贯,由此可知这种润笔费极为可观。至于韩愈其他的“谀墓”之作,颇受时人讥讽,他的朋友刘叉曾十分眼红韩愈写碑文赚的这些润笔费,拿了他数斤金子扬长而去,还振振有词道:“你这是谀颂死人得来的,不如送给我当生活费。”白居易为元稹撰写墓志铭后也收到了价值六七十万钱的“臧获、舆马、绫帛,泊银鞍、玉带之物”,虽然白居易念及与元稹之间的情谊本不愿接受,但推辞不得之下便将这些财物捐给了香山寺,以作修缮寺庙之用。正因为撰写墓志的报酬是如此的丰厚,在这样巨大的利益驱使下,这些墓志铭的执笔人也就不能不为逝者粉饰贴金,乃至颠倒黑白、无中生有了。不过这种“鬻文获金”的行为总是不大令人瞧得起的,《太平广记》中便记载了这样一则故事:“唐宰相王玙好与人作碑志。有送润毫者,误叩右丞王维门,维曰:‘大作家在那边。’”就连杜甫也曾作诗嘲讽过李邕这些以撰写墓志换取巨额稿费之人:“干谒满其门,碑版照四裔。丰屋珊瑚钩,骐驎织成罽。紫骝随剑几,义取无虚岁。”“故人南郡去,去索作碑钱。本卖文为活,翻令室倒悬。”可见时人对这些好撰墓志铭之人的鄙夷态度。当然,在墓志上贴金并不是唐人才有的习惯,而是自古已有之。早在北魏时就有人明确指出这种墓志贴金的现象了,《洛阳伽蓝记》中便曾一针见血地指出:“生时中庸之人耳。及其死也,碑文墓志,莫不穷天地之大德,尽生民之能事,为君共尧舜连衡,为臣与伊皋等迹。牧民之官,浮虎慕其清尘;执法之吏,埋轮谢其梗直。所谓生为盗跖,死为夷齐,妄言伤正,华辞损实。”一个人活着时不过是中庸之辈,但他死后碑文墓志里无不搜罗尽天地之间的大德,和活着的人所能办到的各种好事。如果这个人是君王,那么就能与尧舜相抗衡;如果这个人是臣子,那么就与伊尹有着相同的政绩。所谓活着时是大贼盗跖,死后却能粉饰为伯夷叔齐一样的人物,这些都是在借助虚妄华丽的辞藻损害事实真相。而墓志中这样隐恶扬善、粉饰乾坤、无中生有的例子实在是太多了,比如史书记载唐玄宗的皇甫德仪很早就失宠了,皇甫德仪病重期间唐玄宗正忙着宠爱武惠妃,武惠妃则忙着陷害太子李瑛、鄂王李瑶等几个皇子,而皇甫德仪所生的李瑶也因为生母失宠无法为自己说话而惶恐不安,但这并不妨碍墓碑上将皇甫德仪吹捧成绝代宠妃:“上以之服事最旧,佳人难得,送药必经於御手,见寝始迥於天步。月氏使者,空说返魂之香;汉帝夫人,终痛归来之像。”皇甫德仪的墓碑上称其病重时,唐玄宗每天亲自送药给她喝,等她安然入睡后徘徊在宫殿门口迟迟不肯离去;皇甫德仪死后,唐玄宗还像汉武帝思念李夫人那样思念她。然而事实上凡是有幸得到皇帝亲自伺候服药的后妃,都会像李煜的大周后那样在史书上留下记载,而不是只能见载于墓志上的贴金之语。何况就在皇甫德仪死后不过一年多的时间,李瑶就因为武惠妃的构陷在唐玄宗一日杀三子的悲剧中含恨被害了。残酷的现实撕碎了墓志华丽而苍白的辞藻,昭示着这位无宠妃嫔恐怕连临死前见皇帝最后一面都只是个奢求。又比如沛郡夫人武氏的墓志上自称是“故周定王驸马都尉攸暨太平公主第二女”,是太平公主与武攸暨的次女。但根据这位武氏卒于开元二十五年,享年五十四岁的情况来看,武氏最迟出生在嗣圣元年,而彼时太平公主的丈夫还是薛绍,又如何与武攸暨生下所谓的第二女呢?再比如吴王李恪的次子李玮的墓志上称其父李恪是“帝之爱子”“优宠特殊”,然而就史实而言,李恪的一生当中不仅没有任何得宠事迹,反而不过是犯了踩庄稼和赌博这样的小错就连续多次被贬去都督的官职,先后削去实封共600户,只剩200户的实封,这样糟糕的待遇在唐太宗14个儿子中仅此一例。虽然后来唐太宗在立李治为太子后又过了7个多月的时间,曾一度心血来潮想改立李恪为太子,但这样的想法唐太宗却只对最不可能同意的长孙无忌一人说过,被反驳后不但再也不曾提及此事,对提名未果身陷险境的李恪也毫无保护措施,反而又严厉地将李恪告诫了一通:“你若是不遵纪守法,西汉的燕王刘旦就是你的下场,就算你是我儿子我也救不了你!”虽然有人认为这番警告是唐太宗在“保护”李恪,要他自己小心谨慎一些,但李恪作为亲王,他的性命并不掌握在自己手里而是掌握在皇帝手里,光是告诫李恪自己谨言慎行是没有用的,只有让未来的皇帝李治知道要善待李恪才能达到保护李恪的目的。也正因为明白这样的道理,所以汉高祖刘邦临终前特地留了封手诏给太子刘盈,要他日后一定要照顾好他曾经欲立未果的赵王如意;唐太宗在立李治为太子时也反复强调过立李治的原因是为了能同时保住李承乾、李泰、李治这三个儿子。而唐太宗既然能想到要为李承乾、李泰、李治的日后安危做打算,又为什么没为李恪日后的安危做出同样的安排呢?想来李恪若是真的如儿子墓志中所吹嘘的那样,是“帝之爱子”“优宠特殊”,又如何会遭此待遇?还有父子三人皆至宰相的韦思谦,史书中明确记载他的续弦妻子王婉作为继母对继子韦承庆十分严苛,动不动就体罚他。而王婉的亲生儿子韦嗣立不忍母亲这样对待自己的哥哥,于是主动脱下衣服请求代替韦承庆接受杖责,王婉自然没有应允,于是韦嗣立便自己杖责自己,王婉心疼亲生儿子,这才对韦承庆略好一些。结果在王婉的墓志中,这位明明对亲子继子区别待遇的典型后妈却被描述成了一位慈爱有加,对继子视若己出的好母亲:“前夫子子承庆,八岁偏罚,十岁便为夫人所养,抚存训奖,慈爱无隆,学宦婚娶,并夫人所成立。常谓所生子嗣立、淑等曰:时俗妇人,罕有明识,前妻之子,多被憎嫌,孝已伯奇,皆其人也。此吾之所深诫,亦尔辈所明知。”——足可见当时的墓志贴金风气之烈,已然到了颠倒黑白、无中生有的地步。

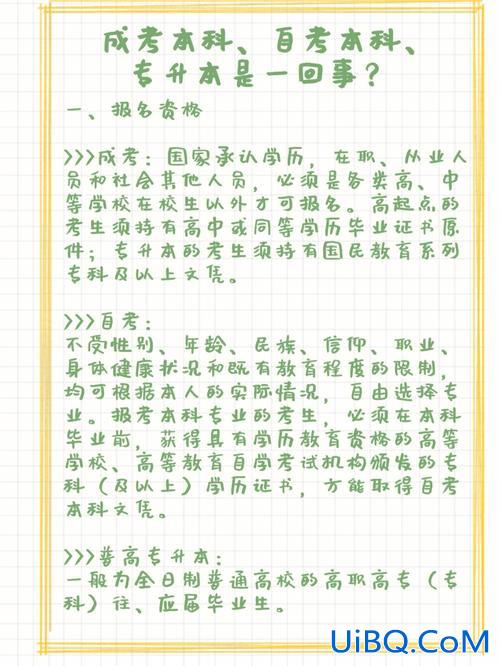

Cs101010 2021-06-25 19:39 顾名思义,是介绍仇公及其家庭的一些情况,仇公乃善人,卒时51岁。等等。基本和传统的墓志铭差不多,具体的你可以下下面的释文:赵孟頫《仇锷墓碑铭》释文 有元故奉议大夫、福建闽海道、肃政廉访使副仇公墓碑铭 翰林学士承旨荣禄大夫知制诰兼脩国史赵孟頫为文并自书丹篆额。 仇氏望陈留谱云、宋大夫牧之,世入金,有更朔平临潢二县令者,讳辅即家临武备寺寿武库使,十五年遂出知威州,廿年稍迁巩昌路总管府治中,治皆有声称,廿五年进阶州尹未赴,遭内艰,於是,御史廉得公威州巩昌数事荐诸朝,廿七年乃以一碣建闽海道提刑按察副使起公。明年制改肃政廉访司,即用公为副使,间岁自免去。北过高邮,乐其土风,因留居焉。大德四年八月十日以疾卒,年五十一。自承务郎三迁官至奉议大夫,卒之日无赢囊,副褚侨家巷处之旧,聚哭一辞曰,善人亡矣,至大四年,其子治济濬浩,乃克自力奉公之丧,还卜大都宛平县西山下庄之原藏焉。窆以四月辛酉,其域距祖莹五里,公性开疎,与人交,府裏倾尽,为政多本教化,而持身丝毫不敢欺方,少未仕,见白金遗道旁,初不顾,已而计曰,我幸见之,不则他人持去矣,即俯拾,俟有问,求者至,自言适贷得,将营亲葬,公询验,果然,出金还与之。在威州,民张氏兄弟讼家财,吏展转贿赂,更数岁,莫能决,公召,谕之曰,兄弟孰与吏亲,民曰兄弟同气,吏涂人耳,公曰弊同气以资涂人,汝优艾设计网_设计何不知之甚,即大感悟,相抱持以哭,遂为兄弟如初。时属县吏李之秀慢令当笞,公即命释缚,呼前曰,若躯长六尺,徒甘箠楚,闲不知有功业可指取耶。吾与若约三日,若不力,吾将重置于罚,後公出安西,有从骑十数西来,见公,遽下马,拜曰,我当笞吏也,公向脱我罪,又勗我仕,今效节兵伍,为千夫长,微公岂有今日。在巩昌,会岁大旱,草木枯尽,僚吏请祷,公曰,得无以冤狱致是乎,取某事按问,得实,平反,上之,大雨三日。在闽属行省臣有以采银为利,献上者朝廷下其事,设官赋民而地实无矿,民往往贵市入输,公急劾闻,有旨罢其役。建宁刘氏,居麻沙村,疃中讐诬其有反状,州若县将织罗成狱,公因虑囚及之,唶曰,有是乎?即抵以法。公仕虽早,当官之日不多於闲放之时,故其施为注措概逸不传。今掇其士大夫口道以熟者一二志焉,虽然,犹为试用者小耳,令充周而究极之,则古循吏不足多也。公曾祖忠源仕金,为定远大将军、兰州司法,祖福明威将军,父昌,昌平府君讳德明,隐居教授,曰樊川处士者,府君自号也。以弟(瑞点去)锐升朝恩,赠奉直大夫飞骑尉,追封昌平县男,锐後至中顺大夫岭南广西道肃政廉访副使,其元兄铎亦朝列大夫云南诸(路点去)道肃政廉访副使。公先夫人郝氏赠荣禄大夫大司徒(冀点一去)蓟国公,谥孝懿,讳德义,女先十一年卒,生三子二女,後夫人粘合氏,先一年卒,生一子三女,其葬以二夫人祔。治高邮府兴化县尉,济从事郎太常太祝,濬从事郎大都护府照磨官,浩晋宁路闻喜县学教谕,壻曰程博组锦局使,吴焘御史台椽,卢亘翰林待制承务郎兼国史院编脩官,姚庸承德郎中书省检校,写其山水之清音,与余同好相善也。今年延祐六年距公葬八年矣,而其子治丏余文,其隧上之碑,不腆之言,公实知之,矧专记纂,尚何庸辞。铭曰:蓄之涵涵、流之渐渐、莫或匪泉、筑之疏疏、构之渠渠、堂亦有焉、我观其终、有植之隆、有发之涓、谓德既仪、不卒于施、而又不年、不弥其盈、不陊于倾、以游于天、子则维宗、女则维从、其之孔延、西山之原、冈阜厚完、有封斯阡、以引其休、以质诸幽、尚考铭镌、延祐年月日建。

_CFT01****21696 2021-06-25 19:34 话说唐人喜欢在写墓志的时候贴金已不是新闻,墓志铭中各种隐恶扬善、粉饰乾坤、无中生有的情况屡见不鲜,而唐人自己对此也有着很清醒的认识:“大凡为文为志,纪述淑美,莫不盛扬平昔之亊,以虞陵谷之变,俾后人睹之而瞻敬。其有不臻夫德称者,亦必模写前规,以圃远大。至天下人视文而疑者过半,盖不以实然故绝。”通观这些墓志可知古人写墓志时往往最讲究两点:一是为逝者讳,不揭其短;二是为逝者捧,乃至无中生有为其贴金。白居易的《秦中吟·立碑》一诗就对这种现象作了嘲讽:勋德既下衰,文章亦陵夷。但见山中石,立作路旁碑。 铭勋悉太公,叙德皆仲尼。复以多为贵,千言直万赀。 为文彼何人,想见下笔时。但欲愚者悦,不思贤者嗤。 岂独贤者嗤,仍传后代疑。古石苍苔字,安知是愧词。 我闻望江县,麹令抚茕嫠。在官有仁政,名不闻京师。 身殁欲归葬,百姓遮路岐。攀辕不得归,留葬此江湄。 至今道其名,男女涕皆垂。无人立碑碣,唯有邑人知。石碑上记载的都是些功比姜太公、德如孔仲尼之人,只有这样才有机会流传后世,而那些真正有真才实干的人却因为没有立碑吹捧,只能任名声淹没在岁月中,最后也就只有当地人知道。白居易此诗正是讽刺了这种为了立碑而夸耀门第、歌功颂德之风。因为根据史书的记载,当时人为了给逝者求得一篇好墓志铭,往往要出很大的一笔价钱专门找人来撰写,而撰者为丰厚的利润所驱使,也不管逝者的为人品德事迹究竟如何,只为了应付所需,随手就能写出功德和姜太公孔子一样伟大的为贤者嗤、令后代疑的文字。《旧唐书·李邕传》中就有记载:“邕擅才名,尤长碑颂。虽贬职在外,中朝衣冠及天下寺观,多賫持金帛,往求其文。前后所制,凡数百首,受纳馈遗,亦至钜万。时议以为自古鬻文获财,未有如邕者。”李邕是唐朝著名的书法家,尤其擅长歌功颂德的碑文,也正因为有着“鬻文获金”这样强大的生活技能,所以李邕虽然经常被贬官,但生计并不成问题,甚至还能用这些润笔费来应付结友交游所需的巨大开销。刘禹锡也曾在祭韩愈文中说过:“公鼎侯碑,志隧表阡。一字之价,辇金如山。”提到韩愈因为善写碑文,经常通过给别人写碑文而赚取巨额稿费一事。事实上韩愈曾为王用撰写了墓碑,于是得到了“马一匹,并鞍、衔及白玉腰带一条”作为报酬。韩愈还在《平淮西碑》大力称赞了韩弘的贡献,因此得到了优艾设计网_设计韩弘的“绢五百匹”,即相当于四百贯钱,而韩愈当时一个月的薪水仅二十五贯钱,一年也不过三百贯,由此可知这种润笔费极为可观。至于韩愈其他的“谀墓”之作,颇受时人讥讽,他的朋友刘叉曾十分眼红韩愈写碑文赚的这些润笔费,拿了他数斤金子扬长而去,还振振有词道:“你这是谀颂死人得来的,不如送给我当生活费。”白居易为元稹撰写墓志铭后也收到了价值六七十万钱的“臧获、舆马、绫帛,泊银鞍、玉带之物”,虽然白居易念及与元稹之间的情谊本不愿接受,但推辞不得之下便将这些财物捐给了香山寺,以作修缮寺庙之用。正因为撰写墓志的报酬是如此的丰厚,在这样巨大的利益驱使下,这些墓志铭的执笔人也就不能不为逝者粉饰贴金,乃至颠倒黑白、无中生有了。不过这种“鬻文获金”的行为总是不大令人瞧得起的,《太平广记》中便记载了这样一则故事:“唐宰相王玙好与人作碑志。有送润毫者,误叩右丞王维门,维曰:‘大作家在那边。’”就连杜甫也曾作诗嘲讽过李邕这些以撰写墓志换取巨额稿费之人:“干谒满其门,碑版照四裔。丰屋珊瑚钩,骐驎织成罽。紫骝随剑几,义取无虚岁。”“故人南郡去,去索作碑钱。本卖文为活,翻令室倒悬。”可见时人对这些好撰墓志铭之人的鄙夷态度。当然,在墓志上贴金并不是唐人才有的习惯,而是自古已有之。早在北魏时就有人明确指出这种墓志贴金的现象了,《洛阳伽蓝记》中便曾一针见血地指出:“生时中庸之人耳。及其死也,碑文墓志,莫不穷天地之大德,尽生民之能事,为君共尧舜连衡,为臣与伊皋等迹。牧民之官,浮虎慕其清尘;执法之吏,埋轮谢其梗直。所谓生为盗跖,死为夷齐,妄言伤正,华辞损实。”一个人活着时不过是中庸之辈,但他死后碑文墓志里无不搜罗尽天地之间的大德,和活着的人所能办到的各种好事。如果这个人是君王,那么就能与尧舜相抗衡;如果这个人是臣子,那么就与伊尹有着相同的政绩。所谓活着时是大贼盗跖,死后却能粉饰为伯夷叔齐一样的人物,这些都是在借助虚妄华丽的辞藻损害事实真相。而墓志中这样隐恶扬善、粉饰乾坤、无中生有的例子实在是太多了,比如史书记载唐玄宗的皇甫德仪很早就失宠了,皇甫德仪病重期间唐玄宗正忙着宠爱武惠妃,武惠妃则忙着陷害太子李瑛、鄂王李瑶等几个皇子,而皇甫德仪所生的李瑶也因为生母失宠无法为自己说话而惶恐不安,但这并不妨碍墓碑上将皇甫德仪吹捧成绝代宠妃:“上以之服事最旧,佳人难得,送药必经於御手,见寝始迥於天步。月氏使者,空说返魂之香;汉帝夫人,终痛归来之像。”皇甫德仪的墓碑上称其病重时,唐玄宗每天亲自送药给她喝,等她安然入睡后徘徊在宫殿门口迟迟不肯离去;皇甫德仪死后,唐玄宗还像汉武帝思念李夫人那样思念她。然而事实上凡是有幸得到皇帝亲自伺候服药的后妃,都会像李煜的大周后那样在史书上留下记载,而不是只能见载于墓志上的贴金之语。何况就在皇甫德仪死后不过一年多的时间,李瑶就因为武惠妃的构陷在唐玄宗一日杀三子的悲剧中含恨被害了。残酷的现实撕碎了墓志华丽而苍白的辞藻,昭示着这位无宠妃嫔恐怕连临死前见皇帝最后一面都只是个奢求。又比如沛郡夫人武氏的墓志上自称是“故周定王驸马都尉攸暨太平公主第二女”,是太平公主与武攸暨的次女。但根据这位武氏卒于开元二十五年,享年五十四岁的情况来看,武氏最迟出生在嗣圣元年,而彼时太平公主的丈夫还是薛绍,又如何与武攸暨生下所谓的第二女呢?再比如吴王李恪的次子李玮的墓志上称其父李恪是“帝之爱子”“优宠特殊”,然而就史实而言,李恪的一生当中不仅没有任何得宠事迹,反而不过是犯了踩庄稼和赌博这样的小错就连续多次被贬去都督的官职,先后削去实封共600户,只剩200户的实封,这样糟糕的待遇在唐太宗14个儿子中仅此一例。虽然后来唐太宗在立李治为太子后又过了7个多月的时间,曾一度心血来潮想改立李恪为太子,但这样的想法唐太宗却只对最不可能同意的长孙无忌一人说过,被反驳后不但再也不曾提及此事,对提名未果身陷险境的李恪也毫无保护措施,反而又严厉地将李恪告诫了一通:“你若是不遵纪守法,西汉的燕王刘旦就是你的下场,就算你是我儿子我也救不了你!”虽然有人认为这番警告是唐太宗在“保护”李恪,要他自己小心谨慎一些,但李恪作为亲王,他的性命并不掌握在自己手里而是掌握在皇帝手里,光是告诫李恪自己谨言慎行是没有用的,只有让未来的皇帝李治知道要善待李恪才能达到保护李恪的目的。也正因为明白这样的道理,所以汉高祖刘邦临终前特地留了封手诏给太子刘盈,要他日后一定要照顾好他曾经欲立未果的赵王如意;唐太宗在立李治为太子时也反复强调过立李治的原因是为了能同时保住李承乾、李泰、李治这三个儿子。而唐太宗既然能想到要为李承乾、李泰、李治的日后安危做打算,又为什么没为李恪日后的安危做出同样的安排呢?想来李恪若是真的如儿子墓志中所吹嘘的那样,是“帝之爱子”“优宠特殊”,又如何会遭此待遇?还有父子三人皆至宰相的韦思谦,史书中明确记载他的续弦妻子王婉作为继母对继子韦承庆十分严苛,动不动就体罚他。而王婉的亲生儿子韦嗣立不忍母亲这样对待自己的哥哥,于是主动脱下衣服请求代替韦承庆接受杖责,王婉自然没有应允,于是韦嗣立便自己杖责自己,王婉心疼亲生儿子,这才对韦承庆略好一些。结果在王婉的墓志中,这位明明对亲子继子区别待遇的典型后妈却被描述成了一位慈爱有加,对继子视若己出的好母亲:“前夫子子承庆,八岁偏罚,十岁便为夫人所养,抚存训奖,慈爱无隆,学宦婚娶,并夫人所成立。常谓所生子嗣立、淑等曰:时俗妇人,罕有明识,前妻之子,多被憎嫌,孝已伯奇,皆其人也。此吾之所深诫,亦尔辈所明知。”——足可见当时的墓志贴金风气之烈,已然到了颠倒黑白、无中生有的地步。

Cs101010 2021-06-25 19:39 顾名思义,是介绍仇公及其家庭的一些情况,仇公乃善人,卒时51岁。等等。基本和传统的墓志铭差不多,具体的你可以下下面的释文:赵孟頫《仇锷墓碑铭》释文 有元故奉议大夫、福建闽海道、肃政廉访使副仇公墓碑铭 翰林学士承旨荣禄大夫知制诰兼脩国史赵孟頫为文并自书丹篆额。 仇氏望陈留谱云、宋大夫牧之,世入金,有更朔平临潢二县令者,讳辅即家临武备寺寿武库使,十五年遂出知威州,廿年稍迁巩昌路总管府治中,治皆有声称,廿五年进阶州尹未赴,遭内艰,於是,御史廉得公威州巩昌数事荐诸朝,廿七年乃以一碣建闽海道提刑按察副使起公。明年制改肃政廉访司,即用公为副使,间岁自免去。北过高邮,乐其土风,因留居焉。大德四年八月十日以疾卒,年五十一。自承务郎三迁官至奉议大夫,卒之日无赢囊,副褚侨家巷处之旧,聚哭一辞曰,善人亡矣,至大四年,其子治济濬浩,乃克自力奉公之丧,还卜大都宛平县西山下庄之原藏焉。窆以四月辛酉,其域距祖莹五里,公性开疎,与人交,府裏倾尽,为政多本教化,而持身丝毫不敢欺方,少未仕,见白金遗道旁,初不顾,已而计曰,我幸见之,不则他人持去矣,即俯拾,俟有问,求者至,自言适贷得,将营亲葬,公询验,果然,出金还与之。在威州,民张氏兄弟讼家财,吏展转贿赂,更数岁,莫能决,公召,谕之曰,兄弟孰与吏亲,民曰兄弟同气,吏涂人耳,公曰弊同气以资涂人,汝优艾设计网_设计何不知之甚,即大感悟,相抱持以哭,遂为兄弟如初。时属县吏李之秀慢令当笞,公即命释缚,呼前曰,若躯长六尺,徒甘箠楚,闲不知有功业可指取耶。吾与若约三日,若不力,吾将重置于罚,後公出安西,有从骑十数西来,见公,遽下马,拜曰,我当笞吏也,公向脱我罪,又勗我仕,今效节兵伍,为千夫长,微公岂有今日。在巩昌,会岁大旱,草木枯尽,僚吏请祷,公曰,得无以冤狱致是乎,取某事按问,得实,平反,上之,大雨三日。在闽属行省臣有以采银为利,献上者朝廷下其事,设官赋民而地实无矿,民往往贵市入输,公急劾闻,有旨罢其役。建宁刘氏,居麻沙村,疃中讐诬其有反状,州若县将织罗成狱,公因虑囚及之,唶曰,有是乎?即抵以法。公仕虽早,当官之日不多於闲放之时,故其施为注措概逸不传。今掇其士大夫口道以熟者一二志焉,虽然,犹为试用者小耳,令充周而究极之,则古循吏不足多也。公曾祖忠源仕金,为定远大将军、兰州司法,祖福明威将军,父昌,昌平府君讳德明,隐居教授,曰樊川处士者,府君自号也。以弟(瑞点去)锐升朝恩,赠奉直大夫飞骑尉,追封昌平县男,锐後至中顺大夫岭南广西道肃政廉访副使,其元兄铎亦朝列大夫云南诸(路点去)道肃政廉访副使。公先夫人郝氏赠荣禄大夫大司徒(冀点一去)蓟国公,谥孝懿,讳德义,女先十一年卒,生三子二女,後夫人粘合氏,先一年卒,生一子三女,其葬以二夫人祔。治高邮府兴化县尉,济从事郎太常太祝,濬从事郎大都护府照磨官,浩晋宁路闻喜县学教谕,壻曰程博组锦局使,吴焘御史台椽,卢亘翰林待制承务郎兼国史院编脩官,姚庸承德郎中书省检校,写其山水之清音,与余同好相善也。今年延祐六年距公葬八年矣,而其子治丏余文,其隧上之碑,不腆之言,公实知之,矧专记纂,尚何庸辞。铭曰:蓄之涵涵、流之渐渐、莫或匪泉、筑之疏疏、构之渠渠、堂亦有焉、我观其终、有植之隆、有发之涓、谓德既仪、不卒于施、而又不年、不弥其盈、不陊于倾、以游于天、子则维宗、女则维从、其之孔延、西山之原、冈阜厚完、有封斯阡、以引其休、以质诸幽、尚考铭镌、延祐年月日建。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论